小编钟

有孔铜璧

秦代青砖

铜圭

秦朝废封建置郡县,寿光地属齐郡。这个历史上第一个大一统的封建王朝,在其15年的统治期间发生的一件盛事就是秦始皇东巡。而秦始皇东巡途中在寿光筑台望海的传说,对于很多寿光人并不陌生。只是多年来只见史料记载,并无实物佐证,直到寿北“望海台遗址”及祭海青铜器的发现才让千年传说得以

印证。

关于望海崇台《寿光县志》这样记载:“俗名黑冢。址在道口乡(今营里镇)西黑村侧。此处即汉代平望县故城,俗名圣母台。《方舆纪要》记载:‘望海,秦始皇所筑,盖升以望海者,或命名所由也’。今已圯废。”由此可知,秦始皇东巡时于寿境近海筑台,后台废土高似冢,先有台后有村,人近台而居,因台久废似冢,故以冢称之,遂生冢子村名。

旧志又载:“公元前127年,武帝元朔二年,封菑川国懿王(其时菑川国治今纪台)子错为剧(今纪台)侯,赏为平望侯,胡为益都(今古城街道古城村)侯”。即菑川国懿王刘志的一个儿子叫刘赏,他被封在最北边,即秦始皇筑的望海台上,为平望侯。

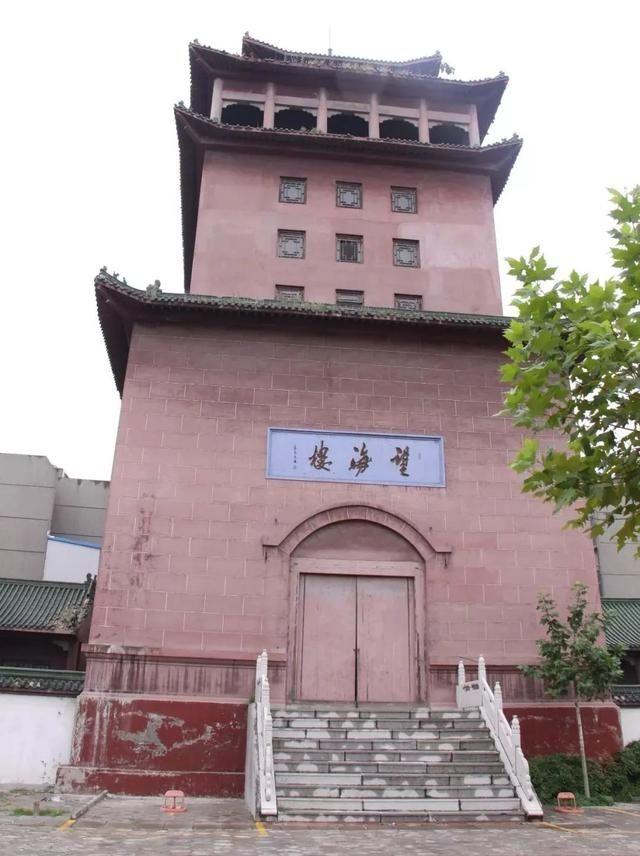

古有望海崇台,今建望海楼。根据历史记载的事实,上世纪90年代,在寿光文化中心建设“四馆”“两祠”的同时,一并建成了望海楼。2008年7月,秦始皇筑台观海被列为寿光市非物质文化遗产。

寿北废渣场挖出秦汉青铜器

2006年,在参与益都侯城遗迹图考证时,我市文史专家赵守祥在滨海大家洼临港工业园附近了解到,该处曾从地下挖出上百件铜币、编钟等青铜器。听到这个消息后,他立刻意识到这批青铜器可能大有来头,几经周折,他从当地村民手中征集了几件以作研究之用。

当地村民介绍,2005年,该地临港工业园开始建设,为防止海潮漫淹,需将工业园的项目用地地面垫高,有关部门遂将纯碱厂渣场作为取土区。当时用于取土的那个大坑很大,南北长2000米,东西宽500米,深约10米。在取土施工过程中,施工企业于距今地表八九米深的土层中挖出了编钟等大批青铜器件。

“从五个编钟中只有一个是空心,其余四个都是实心来看,这些编钟不能作演奏之用,并非乐器,而是专门用来祭祀的一次性礼器。”赵守祥所征集的青铜制品包括五个编钟、六枚铜璧、一个铜圭、一片铜圭残片和一片铜璧残片。五个编钟为两大三小,其中两个大编钟的规格基本相同,通身高32厘米,上部宽13厘米,下部宽16厘米,开口最宽处3厘米。三个小编钟的规格也基本相同,通身高15厘米,上部宽8厘米,下部宽8.5厘米。

此外,五个编钟的外形也不尽相同,有三个编钟的下部呈弧状,而另外两个下部呈梯形状。编钟的表面布满绿色的铜锈和星星点点的白色小贝壳,经过多年的沉积,这些贝壳已经与编钟融为了一体。六枚铜璧中有四枚无孔,两枚有孔,上面同样布满了绿色的铜锈,厚度约为1.5厘米。铜圭的总长为17厘米,宽约2.2厘米。

赵守祥告诉记者:“当年经中国社科院考古所副所长白云翔鉴定,这些青铜器为秦汉之物。后中国社科院专家委托天津大学作金属测年鉴定,通过先进金属测年仪器设备,今年3月份天津大学完成测年报告,碳-14定年结果显示与白云翔鉴定一致。”

“这些青铜器无疑是当年秦始皇祭海时的祭品,再加之1958年寿北群众在进行农田基本建设时曾挖出了秦驰道的路面。此两点基本可推断当年秦始皇东巡在寿光筑台望海并举行祭海仪式的史实。”经综合分析专家们作出判断。据《汉书·贾山传》记载:“秦为驰道於天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,滨海之观毕至。”由此可知,秦始皇为东巡燕齐之地,曾经在此修筑驰道。那么秦始皇筑台望海之地究竟在何处呢?

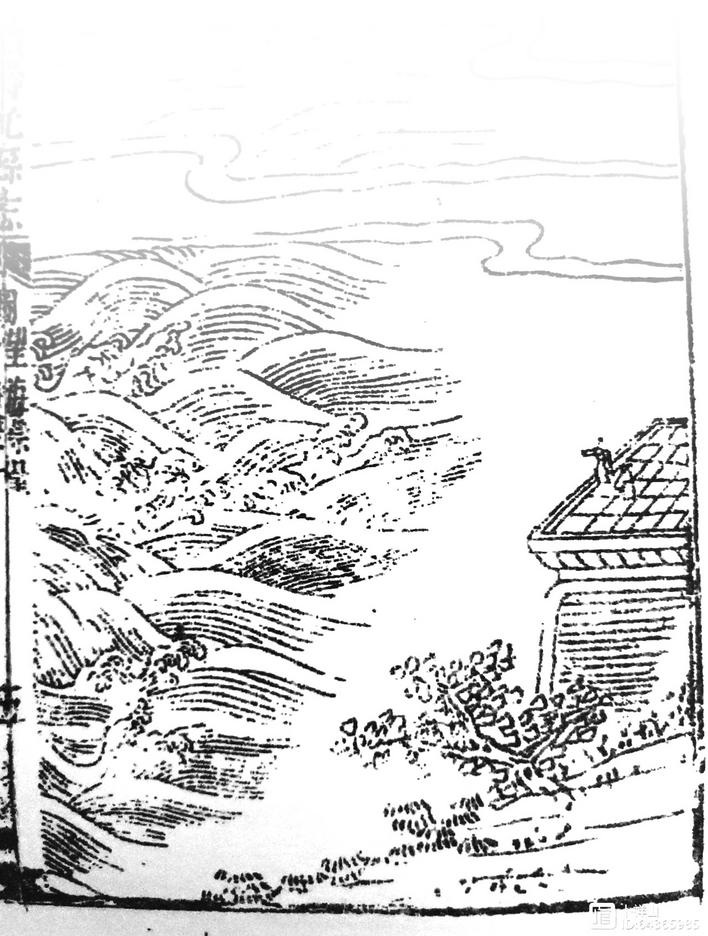

从《山东通志》的清光绪寿光县略图看,在今寿光3号路以北靠海附近,只有羊口、侯辛、官台、黑冢子等少数几个村。而图中所载寿光不到10个集中,黑冢子集是今3号路以北惟一的集。并且地图上清晰地标着黑冢子集(即黑冢子村)、望海台及黑冢泊的位置,黑冢子村处在弥河故道西岸,古黑冢泊以东,而古望海台在黑冢泊南。秦皇东巡驰道分布图也清晰地标注着经过这一带的位置。据此,专家初步推测,望海台应该在黑冢子村一带。这个推测也很快得到了验证。

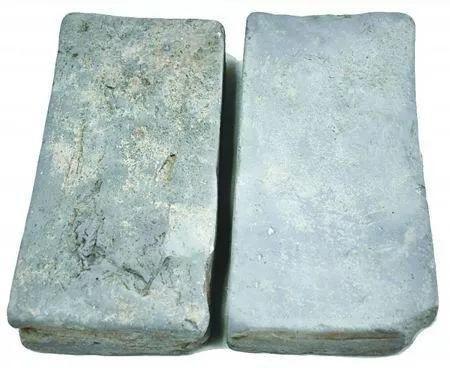

村民藕池底“踩出”秦代青砖

“藕池底下怎么像是有砖块!”2008年秋的一天,正是收莲藕的季节,营里镇黑冢子前村孙光庆的藕池里前来帮忙的村民,在踩藕时突然感觉踩到了像砖一样的硬物。“藕池底下怎么会有砖呢?当年承包时,藕池还是个水库,在改建藕池的时候也没有发现砖块啊。”承包此处已有十几年的孙光庆也纳了闷。

黑冢子作为一个自然村,是古时寿光北部的一个重镇。在今寿光和营里镇地图上,弥河两岸共有4个以黑冢子为名的行政村,分别是西黑前村、西黑后村、东黑村、齐家黑冢子村。在西黑前村原孙氏墓茔中墓碑上载:“黑冢非冢,为古望海崇台”。

觉着事有蹊跷的孙光庆将此事汇报了村支书,村支书又将此事告知了赵守

祥。鉴于该村特殊的地理位置,加之当地也早有秦始皇东巡曾在此筑台望海的传说,村支书的报告很快得到了有关部门的重视。但由于天气、环境等因素一直到了第二年相关人员才对藕池进行了发掘和探究。

为了证实望海台所在,2009年7月至10月赵守祥先后十几次到孙光庆家查看,并于10月同有关考古专家到黑冢子前村挖出了藏在藕池淤泥之下的青砖。据介绍,当时发掘出来有200多块青砖,大都是断砖、残砖,而整砖都放回了原处。当青砖面世的那一刻,所有人都激动不已,大家发现青砖所铺有两平方米的面积,一部分在踩藕时被踩得东倒西歪,另一部分则非常平整,工作人员将完整的部分仍留在原处。通过仔细观察,专家们发现这些所挖青砖的砖面有很多人走过的痕迹。不是坟墓,应该是望海台遗址。

当年参与挖掘的潍坊市博物馆研究馆员孙敬明曾表示,遗址历史上可能遭到过破坏,原来的规模应该还要大。对于黑冢子前村孙氏先辈墓碑上刻着的“黑

冢非冢,为古望海崇台”这句话,孙敬明解释道,寿光、滨海北部沿海民间流传着一些关于望海台、祭海池的传说,可见这些民间的传说并不是空穴来风。当时黑冢子村那个地方距海近,泥土的颜色比较黑,所以可能是挖土筑的望海台远远看上去就是一座黑色的大土堆,可能因此得名。

始皇登台望海并举行盛大祭海仪式

“秦汉时期,使用青铜编钟、铜璧、铜圭作为祭祀礼器的这种规模大、规格高的祭祀仪式,只有帝王才能举行。”孙敬明还表示,滨海出土的铜璧主要是祭祀天地用的,也用于祭祀山川海洋,只有大规模的祭祀活动才会用到璧。铜璧跟玉璧一样,象征天地和谐。而铜圭则与军事活动有关,用于调集军队、发兵、征战等。祭祀活动中用铜圭主要是为了祈祷战争取胜或者是为了和平。而编钟代表礼乐升平,象征天下统一和平。“当时将祭祀用礼器沉入大海的区域应该还大一些,也就是说如果施工时挖掘范围更大,还

会出土更多的青铜器。”

据史料记载,秦始皇登基后至少三次东巡,当时都是沿北海(今渤海)南岸的秦汉驰道走的,《史记・秦本纪》中记载:“自琅邪北至荣成山,弗见。至之罘,见巨鱼,射杀一鱼。遂并海西。”“遂并海西”的意思就是“于是沿北海南岸的驰道一路向西走”,这其中刚好经过寿北沿海地区。

据《史记》《方舆纪要》《寿光县志》的记载、后代歌咏的诗词、民间传说,以及现代的考古发现等多个方面的证据,可以初步断定在营里镇西黑冢子前村发现的秦汉古建筑,就是当年秦始皇东巡时筑起的用于拜祭海神的望海台遗址。这些发现对研究当时秦代的统一,对地方行政区域的划分和管辖,对政治军事环境的安定等,都具有十分重要的意义。对于研究当时对海洋文化的崇拜和海洋祭祀等,都是非常难得的实物资料。

因为望海台遗址的位置距离编钟等礼器出土处有10公里的距离,赵守祥推测还原当年盛况:当年秦始皇登上望海台举行祭海典礼后,一众随从划着满载祭品的小船,朝东北方向驶入大海,然后将编钟、铜璧之类的礼器按照一定的仪式沉入海中,作为拜祭海神的礼物。祭品都是青铜材质,不易被海水冲刷移动。因此,现在出土这些青铜器的位置应该就是当年沉祭品的海域。对此也有另一种说法是,当年秦始皇首先是登上望海台眺望远处的大海,走下望海台后,大队人马一路向东,行至今滨海大家洼街道双河村一带时,举行了大型的祭海仪式,编钟、铜璧之类的礼器作为拜祭海神的礼物留在了附近海域。

嬴姓源于寿光一带的益族为伯益之后

秦始皇之秦族为嬴姓,源于寿光一带的益族,属伯益之后。秦始皇东巡选择在寿光祭海,一是因为寿光濒临渤海的特殊位置,二是也有追祖念宗的愿望。《史记·秦本纪》记载:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。”相传,大业娶黄帝之后女华为妻,后生伯益。伯益助禹治水有功,被赐姓为嬴,为嬴姓之始。

公元前219年,秦始皇即位后进行第一次东巡,路线是:咸阳―峄山―泰山(祭天)―梁父山(祭地)―临淄―黄县―芝罘山―成山头(祭日)―琅琊台。虽然路线上并没有注明寿光,但是从史料上看秦始皇东巡中,唯一筑的台即是位于寿光的望海台。因此,专家认为当年秦始皇在从临淄到黄县的路上应该在路过寿光时举行过大型的祭海活动,秦汉驰道图上也明确注明,当时在北海(现渤海)南岸有一条东西走向的驰道,刚好经过寿光北部。

《寿光非物质文化遗产》记载,传说过去沿海一带海潮泛滥,摧毁房舍淹没庄稼,人们欲治也无从入手。一年秋,秦始皇经过这里时恰遇海潮,便修筑望海台,方便观测,弄清海潮原因。此后还常有人来此祈祷祭祀。如今,寿北地区仍有祭海风俗,善男信女祭海日备好供品祭拜大海,祈求诸神保佑,鱼虾满仓,五谷丰登。

在历史上,望海台也是寿光的一处著名景观,诸多文人墨客留下了歌咏望海台的诗文歌赋。明万历进士、山西平阳府推官张僎《望海崇台》诗曰:祖龙望仙台,崇名徒千尺。鳌戴逢壶静,鲸波金阙隔。夜间风雨声,仿佛鞭驱石。清康熙年间县令严胤肇《望海台》诗曰:高台望不见,秦地此登临。万乘旌旗动,三山波浪深。荒城余旧迹,少海洗雄心。怀古空惆怅,乾坤几陆沉。清代寿光县文人李登龙《登望海台》诗曰:祖龙东幸日,望海起崇台。蹑步青云近,迎眸碧落开。波身连大漠,潮声隐晴雷。岛屿浮云出,鼋鼍驾日来。独怜徐福去,不见采芝回。

本报记者 张文志